Ordigni Esplosivi Improvvisati: Quali Scenari Critici per gli Operatori di First Response

L’impiego di ordigni esplosivi in ambito urbano o in un contesto comunque fortemente antropizzato impone un’attenta analisi di tale scelta tattica, soprattutto alla luce degli effetti generati da tale arma non convenzionale; la massiccia presenza di persone e la coesistenza ravvicinata di manufatti e strutture in genere, offre senza dubbio in questi scenari la possibilità di massimizzare sia gli effetti diretti dell’evento (lancio di proiezioni balistiche e generazione di componenti sovra-pressorie importanti) che quelli indiretti quali l’induzione di stati di panico, confusione ed incertezza, con tutto ciò che tali situazioni possono rappresentare e scatenare sia a livello sociale che politico.

Qualora all’ordigno improvvisato venisse poi associato un agente aggressivo di natura chimica (C) o radiologica (R o N) (l’elemento biologico mal si addice ad essere disperso a mezzo di un’esplosione in quanto incompatibile con le componenti esotermica e sovra-pressoria di tale fenomeno), agli effetti generati dall’esplosione si assocerebbero, a breve, medio, lungo e lunghissimo termine, quelli derivanti dalla presenza di sostanze aggressive contaminate e contaminanti.

In riferimento al lancio di proiezioni balistiche (causa del 99% di lesioni e ferite alle persone e solo dell’1% di danni alle strutture) il contesto urbano rappresenta un limite notevole per l’ordigno, in quanto superfici vetrate, paramenti murari e lo stesso arredo urbano fungono da protezioni passive contro la componente esterna della balistica di tali oggetti; un ruolo fondamentale in questo caso viene giocato dalla scelta del punto nel quale l’ordigno viene posizionato, a mediare la volontà di massimizzare l’evento con la possibilità di lasciar esprimere la componente balistica quanto più possibile.

Per quanto riguarda invece la componente sovra-pressoria (causa dell’1% di lesioni e ferite alle persone e del 99% dei danni alle strutture) generata dall’esplosione di una cospicua quantità di materiale energetico, quale ad esempio un’auto-bomba, il contesto urbano offre la possibilità di massimizzare alquanto l’evento, sfruttando non solo la componente diretta di tale onda ma anche le molteplici componenti riflesse che vengono naturalmente generate da superfici particolarmente resistenti e dotate di caratteristiche di elasticità proprie.

Con ciò possiamo dunque asserire che lo scenario urbano rappresenta un’ottima possibilità di massimizzare un evento esplosivo a mezzo di un ordigno improvvisato, generando notevole panico tra la popolazione, influenzando la vita della città in tutte le sue espressioni e producendo danni strutturali consistenti ai manufatti e alle strutture in genere a seguito della risultante delle componenti sia dirette che riflesse dell’onda d’urto generata (qualora l’ordigno abbia dimensioni ragguardevoli).

Dagli anni ’70 ad oggi la maggior parte delle organizzazioni terroristiche ha utilizzato con maggior o minor continuità la strategia dell’ordigno improvvisato di backup, un retaggio anch’esso della bieca creatività dei militanti affiliati in passato all’IRA; tale strategia consta nel posizionare un secondo ordigno esplosivo improvvisato, generalmente a carica ridotta ovvero avente una potenza inferiore al primo, ad una distanza non superiore a 100-150 metri dal primo e destinato ad esplodere dopo circa 30-60 minuti dall’esplosione dell’ordigno principale.

Obiettivo di tale strategia era, ed è tuttora, quello di colpire i cosiddetti First responders e, comunque, chi a vario titolo (giornalisti, forze di polizia, curiosi, etc.) si trovi ad interagire con lo scenario post-esplosione nei primissimi minuti; l’impiego potenziale ed eventuale di tale strategia nelle nostre città porrebbe diversi quesiti sugli attuali protocolli d’intervento delle nostre squadre di soccorso e sulle attrezzature a loro in dotazione, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione individuale di natura balistica.

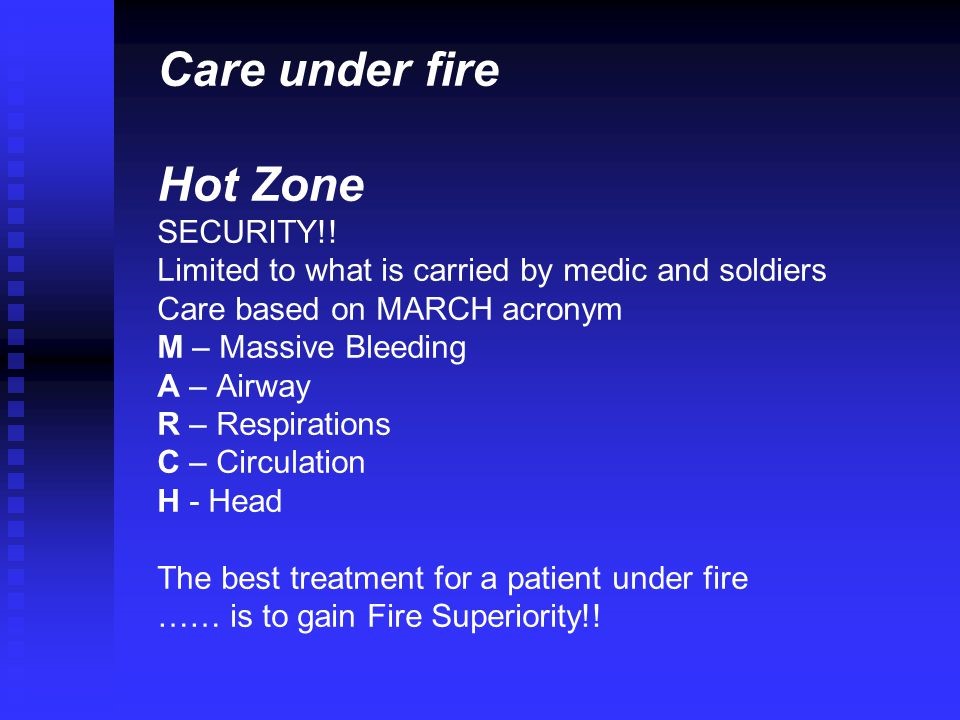

Le procedure d’intervento andrebbero di certo implementate contestualizzandole a tale tipologia di minaccia, dando alle operazioni di primo soccorso e di stabilizzazione dei feriti una connotazione molto simile ai protocolli militari di cosiddetta “care under fire”, privilegiando la rapida esfiltrazione del ferito dalla zona critica per portare le prime cure una volta al riparo da ulteriori minacce; per quanto riguarda le dotazioni di safety, sarebbe ad esempio auspicabile che tutti i soccorritori fossero adeguatamente salvaguardati da una minima ma efficace protezione balistica, al pari di quanto sta accadendo in diverse realtà nazionali europee, funzionale ad eseguire il primissimo intervento di soccorso ed abbandonare in sicurezza lo scenario.

Proprio i recenti avvenimenti di matrice criminale e terroristica nei nostri paesi hanno posto agli occhi di tutti alcune importanti criticità afferenti all’attualissima tematica della protezione della popolazione e dell’intervento in caso di un attacco di tale entità; nell’ambito del soccorso esistono varie tipologie di intervento che vedono, sul territorio nazionale, protocolli standardizzati uniformati anche grazie ad una centralizzazione del servizio 118, il quale offre standards minimi di trattamento, e ad una comunità scientifica sempre in continua evoluzione.

In questo ambito il Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D) ovvero la rianimazione cardio polmonare e l’utilizzo del defibrillatore, ed il Prehospital Trauma Care (PTC) ovvero il soccorso preospedaliero al traumatizzato, sono comunemente i protocolli di base più utilizzati dai professionisti del soccorso, i quali forniscono la base che vede poi incrementare le competenze e le skills con protocolli più avanzati ALS, ATLS, PHTLS, utilizzati da parte di medici ed infermieri professionali.

Con lo stesso obiettivo di uniformare protocolli di intervento per paesi della NATO ed offrire uno standard minimo di competenze e skills, grazie anche agli Standardization Agreement (STANAG) per la quale ogni Nazione della Coalizione esprime un parere di adesione allo stesso, è stato adottato un protocollo di intervento prettamente militare che, a differenza di quanto mutuato in passato, si basa sulle evidenze raccolte sul campo di battaglia negli ultimi 15-20 anni.

Le motivazioni per attuare tale strategia vanno a toccare differenti ambiti come, ad esempio, le caratteristiche dello scenario nel quale si va ad operare, cambia la natura delle ferite e la tipologia, cambia il modo di operare nonché i tempi d’intervento.

Questo perché durante un soccorso in ambito civile l’obiettivo è la cura del paziente e il timing delle operazioni viene dato esclusivamente su una base clinica; durante un soccorso in ambiente ostile e non permissivo, invece, il timing viene dato dalle fasi ovvero dalla situazione che si presenta al first responder: il ferito è solo una delle variabili insieme a tante altre, e trascurare una di queste potrebbe portare a tragiche conseguenze sia per il ferito che per il soccorritore.

Per queste motivazioni, sulla base di protocolli civili di gestione del trauma in ambiente preospedaliero come il citato PTC e il più avanzato PreHospital Trauma Life Support (PHTLS), è stato sviluppato negli anni il protocollo Tactical Combat Casualty Care (TCCC), che offre delle strategie più aggressive ma funzionali sul terreno ottenendo una percentuale di sopravvivenza dei feriti più alta rispetto a tutti gli altri protocolli utilizzati in precedenza.

In questa cornice si inserisce un discorso di stabilità geopolitica e di avvenimenti che negli ultimi tempi stanno caratterizzando i nostri paesi: la guerra al terrore e gli atti di terrorismo che stanno caratterizzando l’epoca moderna, riportano nelle nostre città quelle caratteristiche di intervento che ci sembravano così lontane: environment che cambia radicalmente, eziologia di ferite comparabile, tempi di intervento stravolti.

Proprio per queste motivazioni, quello che normalmente viene messo come priorità di intervento, diventa secondario, ed una gestione delle vie aeree (la famosa A di un BLS-D o PTC) diventa secondaria ad una gestione di una emorragia massiva molto più comune in eventi come quelli appena citati (esplosioni, ferite d’arma da fuoco, ecc.), portando, quindi, una fase di massive bleeding (M) prioritariamente alla citata fase A del protocollo e tutto questo per un semplice motivo: si muore prima per una emorragia massiva che per una non pervietà delle vie aeree; questo è quello che le statistiche sul campo, in determinati eventi, hanno rilevato negli ultimi 15-20 anni.

Il succitato è solo un esempio di come il campo influenzi un protocollo sanitario e di come la sopravvivenza del paziente (e del soccorritore) in questi contesti sia strettamente correlata ad una semplice frase: la miglior soluzione da adottare per il paziente potrebbe non essere la migliore soluzione da adottare in quel contesto.

A rafforzare questo concetto, inizia una diffusione sempre maggiore di medical devices studiati appositamente per questi protocolli ma che, dopo una prima innata diffidenza iniziale e una diffusione di falsi miti, vengono ad essere utilizzati su un’ambulanza del 118 o in un pronto soccorso di un ospedale di provincia: è l’esempio del tourniquet, tanto demonizzato in ambiente civile ed utilizzato invece dai militari fin dal 2006, il quale ora ha dimostrato sul campo la sua utilità tanto da soppiantare tutti gli altri sistemi emostatici utilizzati in precedenza.

Tutto questo per sottolineare come al mutare degli scenari le strategie sanitarie debbano tenere il passo, facendo in modo che operatori civili che lavorano e potrebbero lavorare in situazioni a rischio possano apprendere, da chi ha già vissuto determinate esperienze, quanto consentirebbe loro un soccorso efficace e più sicuro.

A cura di: Marco Palmisano e Stefano Scaini